신탁통치 반대와 미소 양군 철수 그리고 통일정부 수립이라고 굳게 믿고 있었다. 이런 점으로 보아 그는 이상주의적 순수민족주의자였다는 것을 알 수 있다.

지용은 해방 직후 모교의 교사직을 사직하고 이화여전(梨花女專) 교수로 취임했다. 담당과목은 한국어, 영어, 라틴어였다. 교수직을 오래 계속하지는 못했는데, 당시 기록을 보면 45년 10월부터 48년 2월까지 재직한 것으로 되어 있다. 그는 46년 『경향신문』의 주간으로 취임하여 일년간 사설과 여적(餘滴)을 담당했다. 이 기간에 그는 교수직과 주간직을 겸했다.

해방 후 그는 거의 시를 쓰지 못했다. 5년 동안 시 『곡마단』과 기념시 2편과 시조 5수 이외에는 작품이 없다.

당시 좌우익으로 대립되어 사회가 극도로 혼란했을 뿐만 아니라, 민족의 진로와 장래가 불투명한 정치상황에서 그는 방황했던 것이다.

이러한 관계당국의 입장과는 달리 학계에서는 지용의 강제 납북설을 제기하며 문인들과 함께 그의 해금운동을 벌였다. 이러한 활동을 전개한 대표적인 학자가 김학동 교수였다. 김교수는 지용 가족들의 증언과 원로 문인들의 회고담과 월남한 인사들의 증언 등을 토대로 납북설의 근거를 꼼꼼하게 제시했다. 이러한 노력이 지용을 포함한 판금작품의 해금과 민족문학의 자산을 되찾는 계기가 되었다는 점에서 그 의미와 문학사적 업적을 높이 평가할 수 있다. 김교수의 노력으로 정지용의 납북설은 학계에 정설이 되었다.

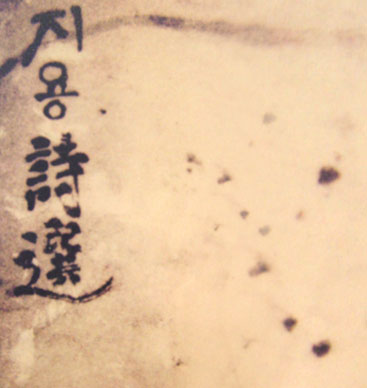

「정지용시집」 재판간행 . 을유문화사에 박두진이 편집한 「지용시선」간행.

강조1947년 7월경 이화여대 문과가 영문과와국문과로 분과될 당시의 기념촬영

납·월북작가들의 작품이 해금된 지금, 월북이냐 납북이냐를 논하는 것은 별 의미가 없다. 중요한 것은 지용의 문학이요 그의 신념이다. 그가 비록 민족의 미래가 불투명한 해방공간에서 방황했으나 분명한 것은 그가 민족주의자였다는 사실이다.

반탁일로(反託一路)의 결산이 양군 조속 동시 철퇴 이외엔 다른 기로(岐路)가 있을 리 없다.

시종일여히 반탁투쟁에 변절 없는 분은 대백범(大白凡)옹뿐이시다. (지금 이후로 백범옹(白凡翁)께 신문기자들은 최경어를 사용해라) 이 글은 『남북회담에 그치랴』라는 지용의 글이다. 여기서 그가 백범 노선을 따르는 민족주의자였음을 분명히 읽을 수 있다. 그는 우리 민족이 나아갈 방향을 신탁통치 반대와 미소 양군 철수 그리고 통일정부 수립이라고 굳게 믿고 있었다.

이런 점으로 보아 그는 이상주의적 순수민족주의자였다는 것을 알 수 있다.

편지

조국의 서울로 돌아오라 中

조국의 통일 독립이 빠르기까지 다시 완전자주 이후 무궁한 연월까지

자네가 민족의 소설가로 버티지 않고 볼 수 없이 빨리 38선을 넘은 것일세. 자네가 넘어간 후 자네 소설이 팔리지 않고 자네 독자가 없이 되었네.

옛 친구를 자네가 끊고 간 것이지 내가 어찌 자네를 외적으로 도전하겠는가. 자네들은 우리를 라디오로 욕을 가끔 한다고 하더니만

나도 자네를 향하여 응수하기에는 좀 점잖어졌는가 하네.

38선이 장벽이 아니라, 자네의 월북이 바로 분열이요, 이탈이 되고 말었네. …빨리 빠져올 도리 없거던 조국의 화평무혈통일을 위하여

끝까지 붓을 칼삼어 싸우고 오라.

그것은 평화통일과 자주국가 건설이요, 그러한 국가에서 자신이 영원한 민족시인으로 남기를 기원하는 것이다.

이런 점에서 그는 순수한 민족주의자였다.

그의 비극적 종말은 공식적으로 확인되지 않은 채 6 · 25 전쟁 중에 폭사했다는 설이 있다.

정지용의 생애는

-

유년기(1~16세)출생에서 옥천공립보통학교를

졸업하고 서울에서 4년간 한문을

수학하기까지의 생애 -

청년기(17~28세)휘문고등보통학교와 일본 교토의

도시샤(同志社) 대학을

다니기 까지의 생애 -

장년기(29~44세)모교인 휘문고보 교사를

지내기 까지의 생애 -

말기(44~49세)해방에서 6·25전쟁 중에

납북되기까지의 생애

이러한 시기 구분은 시기별로 지용의 생애에 중요한 전환의 계기가 마련되었다는 데 따른 것이다.